当事者にサポーティブであることと、公平であることの両立は難しいのか

おとろしいことにもう10月13日であります💦

半月以上ぶりのブログになってしまいました。

さすがにこのままでは活動日記になってないので、明日からは何か一行でも活動報告を書いていく習慣にできないものかと痛感しています。

●この2週間を振り返って

この連休、久しぶりにまとまった作業時間を持つことができて、家で資料整理や事務作業をしていました。

この2週間何をしていたかというと、田辺市でイベントお手伝い、県連役員としていろんな方々と面談、首長さんたちへのご挨拶まわりに行く代表に同行、動画撮影&編集、幹事長会議&報告、常任幹事会の議題準備・議事録・日程調整など。

自分の活動では、大手のNPOと会議、実演者地位向上委員会会議、個人からの相談3件対応(労働問題、女性支援関連、活動に関する相談等)。

プライベートでは、実家の両親とも怪我したので掃除と食事の支度の手伝い、鴻上尚史さん作・演出の芝居の観劇、和歌山で昨年の衆院選に出た村上のりあつさんと会議のあとご飯を食べに行くことがありました。また、2年に1回している大腸検査の健康診断もしました(問題なしでした)。

本当はこの連休、2年に一度楽しみにしている山形国際ドキュメンタリー映画祭にめちゃくちゃ行きたかったのですが、今回は節約のため我慢です。今月東京でのトークイベントに参加したり、来月労協法人の視察で三重で1泊2日、いずれも自主的なネットワークづくりと勉強のため自腹なので、出費に備えて理性を働かせました。

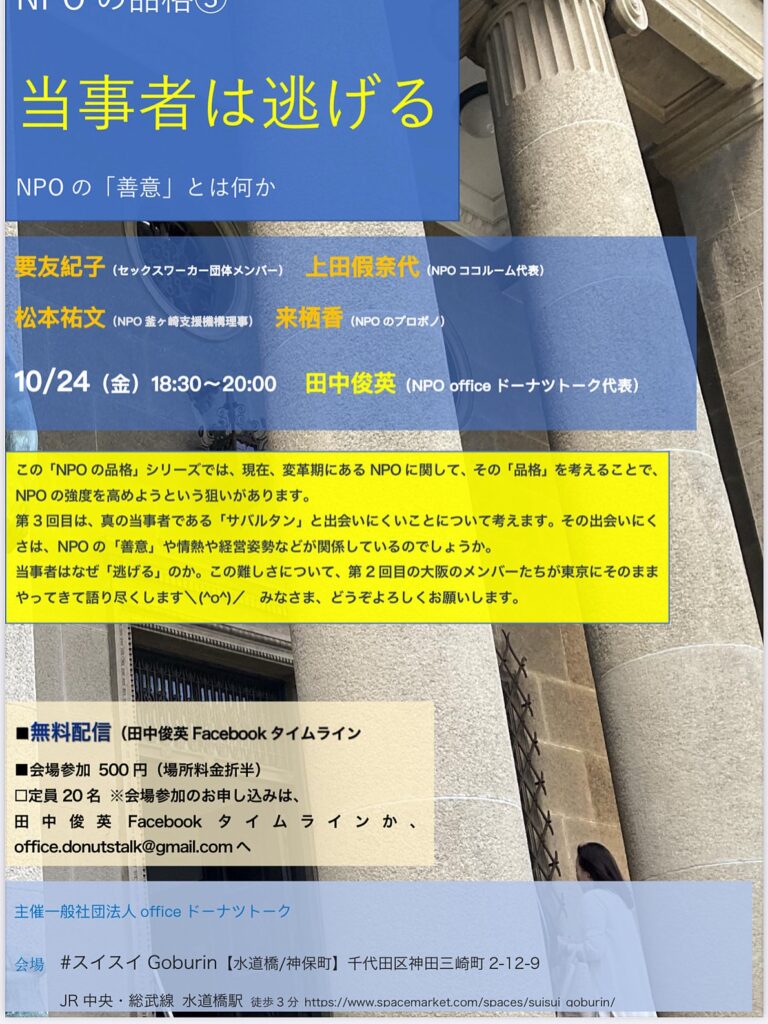

●水道橋/神保町で10月24日(金)18:30~トークイベントに出演します

今月24日の東京でのトークイベントは、どちらかというと、支援活動などをしている人や、支援活動などに関心が高い人を対象とした、内輪向けというか、マニアックな内容になると思います。

わたし的には、「当事者にサポーティブであることと、公平であることの両立は難しいのか」というのを最近よく考えています。

一般論として、「(サポートを求めている当事者たちの中の)誰にどんな支援をしていくか」の意思決定のプロセスにおいて、どのように公平性を保つかは、ルールを作るしかありません。

いろんな訴えのある当事者の、どの問題解決についてサポーティブになるか、支援するまわりの多数決で決めるのか、支援にあたる人たちの気持ちや思想信条で決めるのか、普遍的な公平性のルールを作って判断するのか、その集団や組織によってまちまちと思いますが、そのへんの公平性のルールを作っているところは私は見たことがありません(サパティスタとかそういうところはあるみたいです)。

もし公平性ルールに則った判断がされると、今までまわりがサポーティブではなかった当事者が守られやすくなるでしょうが、一方、まわりから「守りたい」と思われやすい当事者ほど、公平性ルールや合意形成など民主主義のコストを引き受けなければならなく場合も出てくるかもしれません。そうなると、公平性のルールが作られることで、自分の利益に結びつきにくくなる場合・人も出てくるのではないかと思います。

支援を必要としているすべての当事者にとっては、公平性のルールと、サポート体制の両立が大事なことであることは、どうすれば浸透していけるのでしょうか。

イベントではこういう話をみんなでするわけではないと思いますが、「自分が粗末に扱われる」と思ったら、そら誰でもその場から逃げるやろという話から、いろいろな話題提供があると思われます。楽しみです。

●最近の悩み

ところで、私は最近「選挙区」も私の陣地戦の範囲に入れて活動するようになってて、そのために、私のライフワークである性産業の人々のための(「全国区」の)活動が後景化しているようにみえてしまっていることで、悩んでいます。

「要は普通の候補者・政治家みたいなことがしたいのか?性産業のことはどうするのか?」と、言われるようになってきました。これには少し誤解があり、私なりにちゃんと考えてやってるので説明したいと思っています。

これは誰にも相談できないなあと思いながらずっと一人で考えています(自分と同じ経験を辿った先輩がなかなかいないので)。

また書いたり、スペースなどで話したりしますので、みなさんに相談に乗ってほしいです。

コメント